Die Vielschichtigkeit und Vielfalt der Wälder und die unterschiedlichen Ansprüche an den Wald erfordern eine massgeschneiderte Pflege – diese liegt in Expertenhänden: den Försterinnen und Förstern.

Theo Weber, Vorsteher Amt für Wald und Natur / Kantonsförster, Kanton Schwyz:

«Dem Grundsatz der Nachhaltigkeit seit 150 Jahren folgend, können wir Forstleute mit einem guten Waldbau viel Positives bewirken.»

© INNOwood 2023, Fotos: [V1]

Viele Themen sind miteinander vernetzt

Der Schweizer Wald bietet mit 120 Waldtypen eine enorme Lebensraumvielfalt unter dem Einfluss verschiedener Höhenstufen, des Klimas und unterschiedlicher Bewirtschaftungsformen. [1] Die Wälder sind auch vielschichtig aufgebaut. Sie unterscheiden sich durch ihre ökologischen, strukturellen und nutzungsspezifischen Merkmale. Viele Ebenen und Themen sind dabei vernetzt und stehen in wechselseitigen Abhängigkeiten.

© Timo J. Walker

© Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz. Foto: Roberto Conciatori, Luzern

© Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz. Foto: Roberto Conciatori, Luzern

© Ricardo Gomez. www.unsplash.com

Die ökologische Ebene beherbergt eine breite Palette an Pflanzen- und Tierarten, die in verschiedenen Schichten und Ökosystemen leben, von Bäumen und Sträuchern bis hin zu Pilzen und Bodenorganismen. Diese vielfältige Pflanzen- und Tierwelt interagiert miteinander und trägt zur Stabilität und Gesundheit des Ökosystems bei. Sie sorgt für ökologisch wertvolle Leistungen, wie die Regulierung des Wasserhaushalts, den Schutz vor Erosion, die Speicherung von Kohlenstoff und die Bereitstellung von Lebensräumen für verschiedene Arten. Diese Funktionen sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen einander.

Die soziale Betrachtungsebene bezieht den Menschen mit ein. Wälder werden von Menschen genutzt, sei es durch Forstleuten, Waldbesitzenden, lokalen Gemeinschaften oder Besuchenden. Diese verschiedenen Akteurinnen und Akteure haben unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse gegenüber dem Wald.

Die wirtschaftliche Ebene umfasst die Holzwirtschaft in verschiedenen Absatzstufen, von der Forstwirtschaft über die Holzverarbeitung bis hin zur Vermarktung. Jede Absatzstufe hat ihre eigenen Prozesse, Anforderungen und Akteure, die miteinander verknüpft sind.

Der Wald hat auch eine kulturelle Bedeutungsebene. Wälder haben eine tiefe kulturelle Bedeutung für viele Gesellschaften. Sie sind Orte der Erholung, Spiritualität und Tradition. Der Wald ist ein Symbolträger für ökologische Anliegen, eine gesunde Umgebung oder die Identität von Regionen.

Insgesamt spannen Holz und Wald ein komplexes Wirkungsgefüge auf, das eine breite Palette von Aspekten und Interaktionen umfasst. Um die Vielschichtigkeit des Wirkungsgefüges besser zu verstehen, wirksame Massnahmen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung zu unterstützen und Waldleistungen zu sichern, ist ein Verständnis unterschiedlicher Waldtypen und -nutzungsarten von entscheidender Bedeutung.

Vielfalt – vom Urwald bis zum Nutzwald

Wälder können auf Grund ihrer ökologischen, strukturellen und nutzungsspezifischen Merkmale unterschieden werden. Die Vielfalt reicht von Urwäldern über naturnah bewirtschaftete Wälder bis hin zu intensiv genutzten Wäldern. Es gibt Wälder, die aus historischen Gründen Monokulturen sind, das heisst, in einem Wald wächst aufeinanderfolgend nur eine Baumart. Heute verschiebt sich der Fokus immer mehr auf artenreiche Mischwälder. [2]

© Sebastian Unrau. www.unsplash.com

© Liam Charmer. www.unsplash.com

© Steven Kamenar. www.unsplash.com

Als Urwald werden natürliche, ursprüngliche Wälder ganz unabhängig von der Region oder Klimazone bezeichnet. Das heisst, es sind Wälder, die ohne menschliche Eingriffe und Einflüsse wachsen und gedeihen, ganz nach dem Motto: Der Wald kann auch ohne uns Menschen wachsen. In einem Urwald können natürlich vorkommende Arten beobachtet werden und wie sich diese über die Jahrhunderte entwickelt haben, ohne dass der Mensch durch die Nutzung in die Entwicklung eingegriffen hat. [3]

Wenn Menschen in den Wald eingreifen, ihn pflegen und bewirtschaften, so wird von einem Nutzwald gesprochen. Nutzwälder dienen vor allem wirtschaftlichen Zwecken, also der Holzproduktion, als Erholungsgebiet oder als Schutzwald gegen Steinschlag, Lawinen und Muren. Aber auch andere Eingriffe in die Flora und Fauna spielen eine Rolle. Zum Beispiel durch gezieltes Anpflanzen oder Herausnehmen von bestimmten Baumarten oder das Verändern der Alterszusammensetzung der Bäume. [2]

In einem Mischwald wachsen verschiedene Baumarten in einem Wald. Ökologisch sind die Mischwälder wertvoll, wenn von jeder Baumart genügend Bäume vorhanden sind und diese das Waldökosystem artspezifisch beeinflussen.

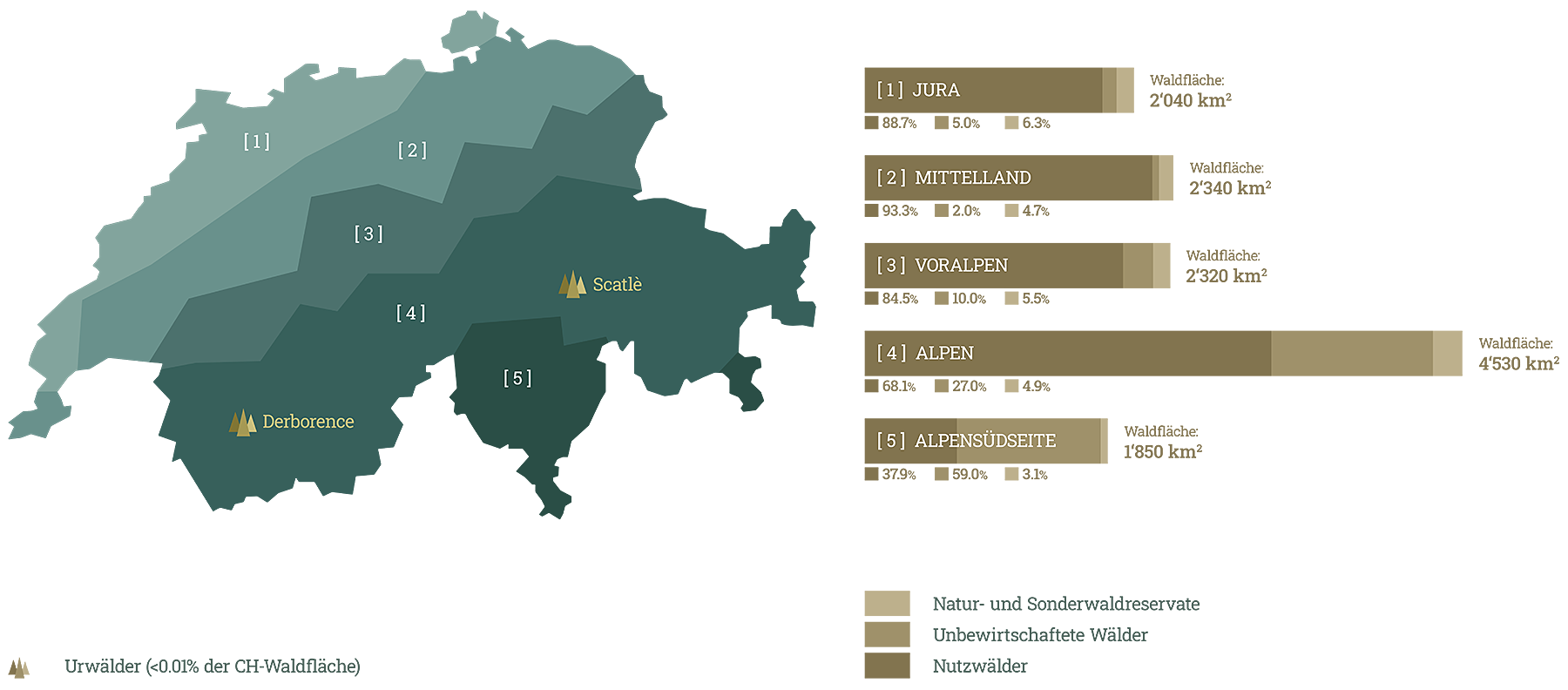

Die unterschiedlichen Waldarten in der Schweiz.

© INNOwood 2023, Quelle: WSL Magazin Diagonal 2/17. Infografik, S. 5

Der Wald ist dynamisch

Oberflächlich betrachtet kann man den Eindruck gewinnen, dass der Wald ein statisches System ist. Die Mächtigkeit der Bäume, die über viele Jahre scheinbar stetig wachsen, Wind und Wetter trotzen, vermittelt dieses Bild. Ein genauer Blick zeigt jedoch, wie der Wald ständig in Veränderung ist. Er passt sich ständig den sich ändernden Bedingungen an.

Diese Veränderungen sind ein natürlicher Bestandteil seines Lebenszyklus. Junge Bäume wachsen heran, während ältere absterben. Unterschiedliche Baumarten haben unterschiedliche Lebenszyklen, die zu einem ständigen Wechsel in der Baumartenzusammensetzung führen. Stürme, Brände, Krankheiten und Schädlinge beeinflussen den Wald erheblich. Sie führen zum Absterben von Bäumen oder Ästen. Dabei entsteht Totholz, als ein natürlicher Bestandteil des Waldes. Totholz bietet einer Vielzahl von Organismen Lebensraum und spielt eine wichtige Rolle im Nährstoffkreislauf. [5] Ökologische Prozesse wie der Abbau von organischem Material, das Wachstum von Pilzen und die Aktivität von Bodenorganismen verändern und regenerieren den Wald.

Försterinnen und Förster berücksichtigen diese natürliche Dynamik in ihrem Waldmanagement. Jeder einzelne Wald verlangt dabei eine massgeschneiderte Pflege.

Massgeschneiderte Pflege ist wichtig

Wald ist nicht gleich Wald. Die Vielfalt der Wälder in der Schweiz ist gross. Der Wald ist auch nicht statisch. Es gibt eine immerwährende Dynamik verschiedener Entwicklungen. Junge Bäume wachsen, Sturm und Wind brechen Äste und werfen schwache Bäume um. Es bildet sich Totholz und ein Prozess des Abbaus beginnt. [5]

Roland Christen, Leiter Amt für Wald und Landschaft / Kantonsoberförster, Kanton Obwalden:

«Waldbewirtschaftung ist mehr als die reine Holzernte.»

© INNOwood 2023, Fotos: [V2]

Die Ansprüche an den Wald haben sich geändert. Lange Zeit dominierte eine eher nutzungsorientierte Forstwirtschaft. Heute steht je nach Region die Schutzfunktion, die Gestaltung der Waldlebensräume oder Erholungssuchende mit individuellen Ansprüchen an die Waldnutzung im Fokus. Dies erfordert eine differenzierte Herangehensweise in der Waldbewirtschaftung, angepasst an die spezifischen Anforderungen von Schutz-, Erholungs- und Nutzwäldern. Je nachdem, welche Funktion der Wald erfüllen soll, benötigt es spezifische massgeschneiderte Waldbewirtschaftungssysteme.

Roland Christen, Leiter Amt für Wald und Landschaft / Kantonsoberförster, Kanton Obwalden:

«Waldbewirtschaftung ist mehr als die reine Holzernte.»

© INNOwood 2023, Fotos: [V3]

Die Waldbewirtschaftung geht dabei über die Holzernte hinaus. Sie beinhaltet auch Massnahmen wie Jungwaldpflege, die Anpflanzung zukunftsfähiger Baumarten und den Schutz vor Wildverbiss. Diese Aufgaben generieren keine direkten Holzerträge, sind aber essenziell für eine nachhaltige Bewirtschaftung.

Michiel Fehr, Fachbereichsleiter Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Kanton Luzern:

«Der Klimawandel verändert die Arbeit der Akteurinnen und Akteure im Wald.»

© INNOwood 2023, Fotos: [V4]

Auch die Dynamik der Holzpreise auf dem global vernetzten Holzmarkt beeinflusst die regionale Holzwirtschaft erheblich und erfordert Anpassungen. Der Klimawandel stellt die Akteurinnen und Akteure zusätzlich vor neue Herausforderungen. Waldbauliche Strategien und gezielte Pflegemassnahmen sind notwendig, damit der Wald fit für den Klimawandel wird. Dabei sind unter anderem die Wahl der geeigneten Baumarten sowie Massnahmen in der Anwuchs- oder Jungwuchsphase wichtig. Auch die Einschränkung einer zu starken Dickung des Waldes gehört dazu, das heisst, einem (zu) dichten Bestand an Jungbäumen und Sträuchern ist entgegenzuwirken. [8]

Roland Christen, Leiter Amt für Wald und Landschaft / Kantonsoberförster, Kanton Obwalden:

«Forstleute sind unsere Experten im Wald.»

© INNOwood 2023, Fotos: [V5]

Forstleute sind die Expert:innen im Wald: Sie beobachten den Wald und beurteilen, was getan werden muss, um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung zu ermöglichen. Beispielsweise entscheiden sie, welche Bäume geerntet und welche Baumarten gefördert werden sollen. Sie sorgen für Verjüngung im Schutzwald oder beurteilen im Erholungswald, welche kranken Bäume sicherheitshalber entfernt werden müssen. Auch in Wäldern, in denen Natur- und Landschaftsschutz Vorrang haben, sorgen sie dafür, dass Biotope erhalten und aufgewertet werden. Die massgeschneiderte Herangehensweise beinhaltet das Konzept des naturnahen Waldbaus, das sich an standortgerechten Baumarten und natürlichen Abläufen orientiert, nach der Devise: mit der Natur und nicht gegen die Natur.

Naturnaher Waldbau schafft Vielfalt

Ein Aspekt der nachhaltigen Waldpflege ist der naturnahe Waldbau. Eine naturnahe Bewirtschaftung orientiert sich an den natürlichen, lokalen Strukturen des Waldes und ist somit schonend für den Wald und vor allem aber auch notwendig für den Schutz des Waldes und die Biodiversität. [6][7]

Das Gegenteil einer naturnahen Bewirtschaftung ist die Monokultur. In einer Monokultur wird die Waldfläche über mehrere Jahre hinweg mit nur einer Baumart bepflanzt. Monokulturen laugen die Böden durch eine einseitige Nährstoffzufuhr aus und sind besonders anfällig für Schädlinge wie den Borkenkäfer, aber auch gefährdet durch Stürme und Unwetter. Grossflächige Monokulturen gibt es in der Schweiz allerdings kaum. Mit dem Ziel, den Wald an den Klimawandel anzupassen, werden diese meist zu Mischwäldern umgestaltet. [2]

Der naturnahe Waldbau ist geprägt von einer ökologisch orientierten, nachhaltigen Waldbewirtschaftung, die sich an natürlichen Prozessen und Strukturen orientiert. Beachtet werden dabei natürliche Prozesse im Ökosystem ‹Wald›, so wird besonders die Artenvielfalt unterstützt. Unterschiedliche Baumarten, Pflanzen und Tierarten werden berücksichtigt und gefördert, um die biologische Vielfalt im Wald zu erhalten. Eine Vielfalt an Altersklassen und Strukturen innerhalb des Waldes wird angestrebt. Der naturnahe Waldbau ist in der Schweiz grundsätzlich im Waldgesetz bundesweit verankert. Die Umsetzung und damit die Massnahmen liegen in der Zuständigkeit der Kantone. [6]

Theo Weber, Vorsteher Amt für Wald und Natur / Kantonsförster, Kanton Schwyz:

«Das Bewusstsein für das vielfältige Leben und die Langlebigkeit des Waldes ist die Grundlage für das Verantwortungsbewusstsein von uns Forstleuten.»

© INNOwood 2023

Es ist für Försterinnen und Förster daher selbstverständlich, dass für jeden Wald, je nach seiner Funktion oder danach, welche Leistungen von ihm erwartet werden, unterschiedliche Lösungen für seine Pflege entwickelt werden, um den Wald nachhaltig zu pflegen.

Quellen

[1] WaldSchweiz | Biodiversität im Wald. Abgerufen am 24.11.2023.

[2] Dlapa, Claudia | Urwald vs. Nutzwald: Wer schützt Klima und Arten besser? In: Green Journal, 04.05.2023.

[3] Luick, Rainer; Schoof, Nicolas | Die letzten Urwälder Europas und ihr Beitrag zum Biodiversitäts- und Klimaschutz. In: waldwissen.net, 07.07.2022.

[4] Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL | Waldreservate, unbewirtschaftete Wälder und Nutzwälder in der Schweiz. In: WSL Magazin Diagonal1/2017. S. 2–9

[5] Lachat, Thibualt et al. | Totholz im Wald – Entstehung, Bedeutung und Förderung. In: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL: Merkblatt für die Praxis, 52/2019.

[6] Glauser, Christa | Naturnaher Waldbau für die Biodiversität. In: waldwissen.net, 04.10.2013.

[7] Bundesamt für Umwelt BAFU | Naturnahe Waldwirtschaft stärkt den Wald und seine Bewohner. Wald-Vielfalt Kampagne. 2020-21.

[8] Bayerische Landesanstalt für Forstpflege LWF | In: LWF Merkblatt 29, April 2016.

[9] Bundesamt für Umwelt BAFU | Merkblatt zu Waldfunktionen und Waldleistungen. Bern, 2022.

[V1] Fotos: © Ernst Immoos / © Theo Weber.

[V2] Fotos: © Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz. Fotograf: Roberto Conciatori, Luzern.

[V3] Fotos: © Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz. Fotograf: Roberto Conciatori, Luzern.

[V4] Fotos: © Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz. Fotograf: Roberto Conciatori, Luzern.

[V5] Fotos: © Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz. Fotograf: Roberto Conciatori, Luzern.